擇善基金會於2024年至2025年資助資訊匯進行為期9個月的《香港設立「平安三寶」中央儲存庫可行性研究》。

2025年3月28日,緬甸中部發生7.7級強震,災情嚴重,至少3,800人罹難,逾5,100人受傷,116人失蹤。這場地震波及1,700萬人,影響58個城鎮,其中900萬人感受到最劇烈的震動。大量房屋、學校及重要基礎設施被夷為平地,農田遭受嚴重破壞,加劇食物短缺及經濟困難。許多家庭在簡陋的避難所艱難求生,缺乏潔淨食水、食物及醫療支援。

樂施會與當地合作夥伴的快速評估顯示,緊急救援工作面臨重大挑戰。隨著季候風季節臨近,確保潔淨食水及衞生設施至關重要,以防止霍亂、瘧疾及登革熱等疾病爆發。許多家庭缺乏合適的棲息處及基本生活必需品,食物短缺問題日益惡化,生存受到威脅。在危機中,為女性及兒童提供心理支援及保護服務尤為關鍵。

在擇善基金會的支持下,樂施會及其合作夥伴正向南撣邦約8,385名地震倖存者提供緊急援助。我們的救援工作致力將絕望轉化為希望,具體措施包括:

地震過後,茵萊湖周邊20條村莊展現出堅韌的社區精神,村民積極投入重建工作。通過評估及諮詢,當地家庭參與設計符合自身需求的竹製避難所。熟練的木匠與竹材專家攜手合作,製作經工程機構認證的耐用避難所,確保長期安全。樂施會的工程專業支援,結合快速運送的物資及原型設計,推動重建工程順利進行。這項工作強有力地展現社區的韌性,為危機中的居民提供保護與帶來希望。

香港樂施會

在地震廢墟中重建希望 2025年3月28日,緬甸中部發生7.7級強震,災情嚴重,至少3,800人罹難,逾5,100人受傷,116人失蹤。這場地震波及1,700萬人,影響58個城鎮,其中900萬人感受到最劇烈的震動。大量房屋、學校及重要基礎設施被夷為平地,農田遭受嚴重破壞,加劇食物短缺及經濟困難。許多家庭在簡陋的避難所艱難求生,缺乏潔淨食水、食物及醫療支援。

樂施會與當地合作夥伴的快速評估顯示,緊急救援工作面臨重大挑戰。隨著季候風季節臨近,確保潔淨食水及衞生設施至關重要,以防止霍亂、瘧疾及登革熱等疾病爆發。許多家庭缺乏合適的棲息處及基本生活必需品,食物短缺問題日益惡化,生存受到威脅。在危機中,為女性及兒童提供心理支援及保護服務尤為關鍵。

在擇善基金會的支持下,樂施會及其合作夥伴正向南撣邦約8,385名地震倖存者提供緊急援助。我們的救援工作致力將絕望轉化為希望,具體措施包括:

地震過後,茵萊湖周邊20條村莊展現出堅韌的社區精神,村民積極投入重建工作。通過評估及諮詢,當地家庭參與設計符合自身需求的竹製避難所。熟練的木匠與竹材專家攜手合作,製作經工程機構認證的耐用避難所,確保長期安全。樂施會的工程專業支援,結合快速運送的物資及原型設計,推動重建工程順利進行。這項工作強有力地展現社區的韌性,為危機中的居民提供保護與帶來希望。

香港樂施會

在地震廢墟中重建希望

相關連結

位於上環的「壹合」社區共享空間不單是街坊的聚腳點,還是促成社區協作、社區轉型和建立互助網絡的催化劑。「壹合」乃明愛堅道社區中心及一口舍群合作營運,由擇善基金會及周大福慈善基金共同資助。這項目旨在建立一個有活力的聚腳點,為區內有孤獨感的街坊提供多樣化的活動和社區互助的支援。 「壹合」位於皇后大道西一號,前身是一間遠近馳名的廣東燒味老店。「壹合」融合了傳統社會工作手法,以社區為本的創意手法,協助街坊回應都市發展的挑戰。

一口舍群為一口設計所創立的平台,致力推動社區賦權和社區活化項目。一口舍群作為「壹合」的主要合作伙伴,以創意改造社區,並提出有關的作業操守,倡導社區主導,以人為本的城市空間設計及運用 。在一口設計的創意工作者團隊帶領下,一口舍群以公私營協作模式,開創具社會效益的城市創新項目。團隊冀為社區營造日常生活的驚喜,他們多面向的工作手法,着重實驗、創意協作和共學。

跨界別協作

「壹合」這個合作項目展示了統合不同界別投入社區營造,能夠事倍功半。一口舍群與明愛結合多個專業知識,在傳統的社會工作中融入創新和具創意的手法,這樣不僅擴闊了接觸面,還有助深化各協作單位服務的效益。 例如,我們共創了「上環補補」和「留白」等多個別開生面和共融的地區活動,迎合社區的需要,為參加者提供了技能培訓,促進社區連繫和強化地區的韌性。明愛的社工隊伍發揮所長,與街坊建立關係,活動並不止於社工服務的層面,一口舍群在過程中竭力從活動的成果中,提煉出社區自我營運的可持續模式,藉以讓街坊施展所能,回應鄰里的需要。在本港社工界,這種在「壹合」重復醞釀的營造過程實屬罕見,但威力宏大,實在有賴一口舍群和明愛的創意協作。

同行成長

兩個機構的合作是一趟共學的旅程,需要大家採用一致的語言,適應對方的工作模式,以至思維方面的微調。通過結合兩支團隊的強項,項目不但得以達致預期目標,而且發揚跨界別合作的影響力。共同的願景驅使兩支團隊更好地裝備自己,細心回應和跨越各種波折和挑戰,繼續邁步向前。

社區革新的深層意義

「壹合」的成功引發大家認真思考,擴闊社會服務界別。創意協作能夠發揮大家的潛能,共創更細緻和更有效的解決方案,應對各種社會問題。此外,協作必須具靈活性,以及在設計和推行社會服務時整合多元的視角,是「壹合」給我們更重要的啟示。

總括而言, 一口舍群在 「壹合」和社區的其他工作展示了具前膽性的社會革新手法。我們各方持續不斷注入創意,互相學習,在回應社群的轉變的同時,齊心協力營造社區新貎。每個微細轉變,點滴成河,能夠累積更大的社會效益。

一口舍群

位於上環的「壹合」社區共享空間不單是街坊的聚腳點,還是促成社區協作、社區轉型和建立互助網絡的催化劑。「壹合」乃明愛堅道社區中心及一口舍群合作營運,由擇善基金會及周大福慈善基金共同資助。這項目旨在建立一個有活力的聚腳點,為區內有孤獨感的街坊提供多樣化的活動和社區互助的支援。 「壹合」位於皇后大道西一號,前身是一間遠近馳名的廣東燒味老店。「壹合」融合了傳統社會工作手法,以社區為本的創意手法,協助街坊回應都市發展的挑戰。

不一樣的革新者

一口舍群為一口設計所創立的平台,致力推動社區賦權和社區活化項目。一口舍群作為「壹合」的主要合作伙伴,以創意改造社區,並提出有關的作業操守,倡導社區主導,以人為本的城市空間設計及運用 。在一口設計的創意工作者團隊帶領下,一口舍群以公私營協作模式,開創具社會效益的城市創新項目。團隊冀為社區營造日常生活的驚喜,他們多面向的工作手法,着重實驗、創意協作和共學。

跨界別協作

「壹合」這個合作項目展示了統合不同界別投入社區營造,能夠事倍功半。一口舍群與明愛結合多個專業知識,在傳統的社會工作中融入創新和具創意的手法,這樣不僅擴闊了接觸面,還有助深化各協作單位服務的效益。 例如,我們共創了「上環補補」和「留白」等多個別開生面和共融的地區活動,迎合社區的需要,為參加者提供了技能培訓,促進社區連繫和強化地區的韌性。明愛的社工隊伍發揮所長,與街坊建立關係,活動並不止於社工服務的層面,一口舍群在過程中竭力從活動的成果中,提煉出社區自我營運的可持續模式,藉以讓街坊施展所能,回應鄰里的需要。在本港社工界,這種在「壹合」重復醞釀的營造過程實屬罕見,但威力宏大,實在有賴一口舍群和明愛的創意協作。

同行成長

兩個機構的合作是一趟共學的旅程,需要大家採用一致的語言,適應對方的工作模式,以至思維方面的微調。通過結合兩支團隊的強項,項目不但得以達致預期目標,而且發揚跨界別合作的影響力。共同的願景驅使兩支團隊更好地裝備自己,細心回應和跨越各種波折和挑戰,繼續邁步向前。

社區革新的深層意義

「壹合」的成功引發大家認真思考,擴闊社會服務界別。創意協作能夠發揮大家的潛能,共創更細緻和更有效的解決方案,應對各種社會問題。此外,協作必須具靈活性,以及在設計和推行社會服務時整合多元的視角,是「壹合」給我們更重要的啟示。

改變不嫌小

總括而言, 一口舍群在 「壹合」和社區的其他工作展示了具前膽性的社會革新手法。我們各方持續不斷注入創意,互相學習,在回應社群的轉變的同時,齊心協力營造社區新貎。每個微細轉變,點滴成河,能夠累積更大的社會效益。

一口舍群

齊推動社區革新

共同創辦人

梅詩華

共同創辦人

梅詩華相關連結

香港在追求經濟發展的同時,跟許多已發展地區一樣,面臨著嚴峻的環境及社會挑戰,其中,廚餘問題尤為突出。全香港市民和商店平均每日產生高達 3,190 噸廚餘( 2023 年數據),相當於 246 輛雙層巴士的重量,持續為堆填區及本港環境帶來巨大壓力。這些廚餘在堆填區分解時,會釋放強效溫室氣體如甲烷,嚴重加劇氣候變化。此外,收集及運輸這些廚餘亦會產生龐大的碳足跡。為應對龐大廚餘量所帶來的環境壓力及氣候影響,我們急需創新及可持續的解決方案,有效利用廚餘,並從源頭減少浪費。要將香港變成一個可持續發展的宜居城市,我們除了制定長遠有效的政策去應對當前緊迫的環境議題,更需要改變社會整體價值觀和行為模式。 為應對這些挑戰,海塑基金會獲擇善基金會資助,聯同策略合作夥伴基滙資本民坊及學術夥伴嶺南大學(「嶺大」)科學教研組於2025年4月啟動為期兩年廚餘處理計劃⸺「Bio-Loop自然為本廚餘再生試驗計劃」(「本計劃」),利用黑水虻食用有機廢物的特性,旨在化廢為寶,推動綠色循環經濟。計劃將收集北區及屯門區合共四個商場的餐前廚餘,並運送至專門的處理設施,餵飼有「廚餘清道夫」之稱的黑水虻幼蟲。幼蟲及後會被製成魚糧及肥料,用作餵飼魚類及促進植物生長。「廚餘再生」的收成 (食用魚和有機蔬果) 將透過慈善組織捐贈基層;廚餘處理設施及魚菜共生系統也會開放予學校和飲食業界免費參觀。

Bio-loop 試驗計劃概述

由海塑基金會開發及設計的Bio-Loop 試驗計劃,旨在利用自然為本 (Nature-based solutions) 的方法,按可持續性和循環經濟的原則,設計出黑水虻技術和魚菜共生系統的雙循環,加以物聯網(IoT)優化管理,將社區食肆製造的餐前廚餘,轉化為食用魚和蔬菜等有價值的產物。 除了運用自然為本(Nature-based solutions)的方式處理廚餘外,本計劃更融入了社區為本的可持續廢物管理原則,以「廢料原區生產、原區處理」為理念,減少過度依賴單一和中心化的廢物處理設施。此舉不僅能有效降低處理過程中的洩漏風險,還能減少廢物運輸過程中的碳排放,減輕對環境的負面影響。 本計劃為期兩年,第一階段已於2025年4月開始。計劃期內,於民坊轄下北區華明商場、華心商場和雍盛商場,以及屯門區愛定商場營運的餐廳夥伴,將協助收集餐前廚餘,經由我們運送至北區及屯門區的IoT黑水虻設施集中處理。設施使用物聯網(IoT)技術,能提升處理設施的運作效率,例如黑水虻在寒冷環境下進食速度會減慢,系統會作出監測並分析數據,調節設施的溫度。設施內的黑水虻幼蟲會以最高效率分解餐前廚餘中的有機物,幼蟲之後會被製作成為魚糧,餵飼雙循環系統內的魚菜共生系統。廚餘的剩餘營養價值經黑水虻幼蟲升級轉化作自身蛋白質及油脂元素,再轉移到魚類及食用植物中,進行養份的升級轉移。在第二階段,有望於該十個月內處理最少六噸社區餐前廚餘,並生產最少一噸魚農作物,收成後的農作物透過予慈善組織送贈基層,惠澤社區。

社區參與及公眾教育

為提高公眾對食物再生的認識,我們會於民坊屯門愛定商場舉行短期推廣活動及展覽。另外,雙循環系統和嶺大的黑水虻設施將向學校和飲食業界開放參觀,以展示試驗計劃的努力和影響,及鼓勵可持續實踐和循環經濟的發展。 我們期望本計劃在北區及屯門區取得進展,並以此成功經驗作為展示案例,將模式複製到更多地區,並在政策層面產生潛移默化的影響。我們期待與更多的合作夥伴,探索擴展Bio-Loop 試驗計劃的機會與可能性,擴大計劃的影響力,以創新的方式實現資源管理和環境可持續性的突破,帶來真正的結構性改變。

海塑基金會

香港在追求經濟發展的同時,跟許多已發展地區一樣,面臨著嚴峻的環境及社會挑戰,其中,廚餘問題尤為突出。全香港市民和商店平均每日產生高達 3,190 噸廚餘( 2023 年數據),相當於 246 輛雙層巴士的重量,持續為堆填區及本港環境帶來巨大壓力。這些廚餘在堆填區分解時,會釋放強效溫室氣體如甲烷,嚴重加劇氣候變化。此外,收集及運輸這些廚餘亦會產生龐大的碳足跡。為應對龐大廚餘量所帶來的環境壓力及氣候影響,我們急需創新及可持續的解決方案,有效利用廚餘,並從源頭減少浪費。要將香港變成一個可持續發展的宜居城市,我們除了制定長遠有效的政策去應對當前緊迫的環境議題,更需要改變社會整體價值觀和行為模式。 為應對這些挑戰,海塑基金會獲擇善基金會資助,聯同策略合作夥伴基滙資本民坊及學術夥伴嶺南大學(「嶺大」)科學教研組於2025年4月啟動為期兩年廚餘處理計劃⸺「Bio-Loop自然為本廚餘再生試驗計劃」(「本計劃」),利用黑水虻食用有機廢物的特性,旨在化廢為寶,推動綠色循環經濟。計劃將收集北區及屯門區合共四個商場的餐前廚餘,並運送至專門的處理設施,餵飼有「廚餘清道夫」之稱的黑水虻幼蟲。幼蟲及後會被製成魚糧及肥料,用作餵飼魚類及促進植物生長。「廚餘再生」的收成 (食用魚和有機蔬果) 將透過慈善組織捐贈基層;廚餘處理設施及魚菜共生系統也會開放予學校和飲食業界免費參觀。

Bio-loop 試驗計劃概述

由海塑基金會開發及設計的Bio-Loop 試驗計劃,旨在利用自然為本 (Nature-based solutions) 的方法,按可持續性和循環經濟的原則,設計出黑水虻技術和魚菜共生系統的雙循環,加以物聯網(IoT)優化管理,將社區食肆製造的餐前廚餘,轉化為食用魚和蔬菜等有價值的產物。 除了運用自然為本(Nature-based solutions)的方式處理廚餘外,本計劃更融入了社區為本的可持續廢物管理原則,以「廢料原區生產、原區處理」為理念,減少過度依賴單一和中心化的廢物處理設施。此舉不僅能有效降低處理過程中的洩漏風險,還能減少廢物運輸過程中的碳排放,減輕對環境的負面影響。 本計劃為期兩年,第一階段已於2025年4月開始。計劃期內,於民坊轄下北區華明商場、華心商場和雍盛商場,以及屯門區愛定商場營運的餐廳夥伴,將協助收集餐前廚餘,經由我們運送至北區及屯門區的IoT黑水虻設施集中處理。設施使用物聯網(IoT)技術,能提升處理設施的運作效率,例如黑水虻在寒冷環境下進食速度會減慢,系統會作出監測並分析數據,調節設施的溫度。設施內的黑水虻幼蟲會以最高效率分解餐前廚餘中的有機物,幼蟲之後會被製作成為魚糧,餵飼雙循環系統內的魚菜共生系統。廚餘的剩餘營養價值經黑水虻幼蟲升級轉化作自身蛋白質及油脂元素,再轉移到魚類及食用植物中,進行養份的升級轉移。在第二階段,有望於該十個月內處理最少六噸社區餐前廚餘,並生產最少一噸魚農作物,收成後的農作物透過予慈善組織送贈基層,惠澤社區。

社區參與及公眾教育

為提高公眾對食物再生的認識,我們會於民坊屯門愛定商場舉行短期推廣活動及展覽。另外,雙循環系統和嶺大的黑水虻設施將向學校和飲食業界開放參觀,以展示試驗計劃的努力和影響,及鼓勵可持續實踐和循環經濟的發展。 我們期望本計劃在北區及屯門區取得進展,並以此成功經驗作為展示案例,將模式複製到更多地區,並在政策層面產生潛移默化的影響。我們期待與更多的合作夥伴,探索擴展Bio-Loop 試驗計劃的機會與可能性,擴大計劃的影響力,以創新的方式實現資源管理和環境可持續性的突破,帶來真正的結構性改變。

廚餘再生惠社區

行政總監

鄺浩然

電子廢物(WEEE, Waste of Electrical & Electronic Equipment)是全球增長最快、最複雜也帶毒性、化學成份的固體廢物之一,棄置與不當處理勢為環境造成極大危害。聯合國《2020 年全球電子廢棄物監測》報告清楚指出,高耗用率、生命周期短、以及欠缺復修選擇,均為電子廢物快速增長的原因。 在香港,人均每年生產約21.6Kg的電子廢物,乃亞洲地區其他城市平均數的三倍,也是全世界產生電子廢物最多的15個地區之一。現時雖有「4電1腦」的回收法規,但林林總總的小型家電如風扇、風筒、電磁爐、微波爐等舊了壞了,大多難逃被丟棄的厄運。環保署的「綠在區區」雖可回收小家電,但只屬自願性質,而且功能上只能促進回收,不包括復修。

各界日益關注電子資源浪費與處理問題,採取不同方案源頭減廢,當中復修重用(Repair & Reuse)更擔任關鍵角色。 慈善環保團體綠德好屬下【復修號】在擇善基金會資助下,於2024年11月舉辦了「談復修的時代」專題分享會,邀請不同與復修有關的持份者分享對電廢、復修和循環經濟的見解,同時發佈「公眾購置、使用及棄置家電資源調查」數據發佈及分析。 調查發現,香港家庭年均廢棄的小型家電高達150萬件,當中約79萬件更被直接棄置,僅不足3成受訪者會安排回收;調查亦揭示,香港市民處理小家電痛點多、缺乏復修支援;同時大部分受訪者認為,本地政策及生產商對小家電的回收及減少電子資源浪費支援不足,認為設置復修站及開辦復修培訓,有助減少電子廢物。【復修號】認為香港有需要引入更多對於「復修」、「重用」、「復修權」等促進循環經濟的實踐,建議將「復修」議題進入減少電廢的議程和討論。通過教育和宣傳,提高公眾對電子廢物問題的認識,鼓勵「復修代替購買」,助減少電子廢物。 環保團體綠德好屬下的【復修號】,於2018年從荷蘭首都阿姆斯特丹的「Repair Café」概念引入香港,設立了本地首個社區復修站,希望以由下而上的形式,培養市民自發解決電廢問題、並推動「復修代替購買」的風氣。復修站內組織一班充滿環保熱誠的銀齡復修義工,為街坊提供小家電復修服務,延長資源生命周期、緩減電廢問題,也透過再生電器轉贈配對,援助有需要人士,長遠建立綠色互助社區。 復修服務推出後廣受市民歡迎,【復修號】於2024年獲擇善基金會資助,推出「電器重生坊」項目,於九龍區開設第二個復修站,以自由定價形式,為市民排解電器種種疑難、減少浪費電器資源,慢慢改變棄舊買新的消費文化。除了延伸固有的復修服務,項目也包括資助舉辨小型家電復修證書的專業培訓,栽培更多銀齡街坊成為社區復修師,讓他們持續展現才能,服務社區,為環境出力。 「大隻輝」於【復修號】擔任修復義工三年,他表示,最享受復修站滿溢的人情味,能夠成功復修一件電器資源、避免送往堆填區,不僅自己有莫大滿足感,還能夠協助街坊留住一份感情和回憶,這也是他一直擔任義工的原因。 如此看來,重修的,豈止是環境和資源,也是一份價值,一種信念。 綠德好

電子廢物(WEEE, Waste of Electrical & Electronic Equipment)是全球增長最快、最複雜也帶毒性、化學成份的固體廢物之一,棄置與不當處理勢為環境造成極大危害。聯合國《2020 年全球電子廢棄物監測》報告清楚指出,高耗用率、生命周期短、以及欠缺復修選擇,均為電子廢物快速增長的原因。 在香港,人均每年生產約21.6Kg的電子廢物,乃亞洲地區其他城市平均數的三倍,也是全世界產生電子廢物最多的15個地區之一。現時雖有「4電1腦」的回收法規,但林林總總的小型家電如風扇、風筒、電磁爐、微波爐等舊了壞了,大多難逃被丟棄的厄運。環保署的「綠在區區」雖可回收小家電,但只屬自願性質,而且功能上只能促進回收,不包括復修。

各界日益關注電子資源浪費與處理問題,採取不同方案源頭減廢,當中復修重用(Repair & Reuse)更擔任關鍵角色。 慈善環保團體綠德好屬下【復修號】在擇善基金會資助下,於2024年11月舉辦了「談復修的時代」專題分享會,邀請不同與復修有關的持份者分享對電廢、復修和循環經濟的見解,同時發佈「公眾購置、使用及棄置家電資源調查」數據發佈及分析。 調查發現,香港家庭年均廢棄的小型家電高達150萬件,當中約79萬件更被直接棄置,僅不足3成受訪者會安排回收;調查亦揭示,香港市民處理小家電痛點多、缺乏復修支援;同時大部分受訪者認為,本地政策及生產商對小家電的回收及減少電子資源浪費支援不足,認為設置復修站及開辦復修培訓,有助減少電子廢物。【復修號】認為香港有需要引入更多對於「復修」、「重用」、「復修權」等促進循環經濟的實踐,建議將「復修」議題進入減少電廢的議程和討論。通過教育和宣傳,提高公眾對電子廢物問題的認識,鼓勵「復修代替購買」,助減少電子廢物。 環保團體綠德好屬下的【復修號】,於2018年從荷蘭首都阿姆斯特丹的「Repair Café」概念引入香港,設立了本地首個社區復修站,希望以由下而上的形式,培養市民自發解決電廢問題、並推動「復修代替購買」的風氣。復修站內組織一班充滿環保熱誠的銀齡復修義工,為街坊提供小家電復修服務,延長資源生命周期、緩減電廢問題,也透過再生電器轉贈配對,援助有需要人士,長遠建立綠色互助社區。 復修服務推出後廣受市民歡迎,【復修號】於2024年獲擇善基金會資助,推出「電器重生坊」項目,於九龍區開設第二個復修站,以自由定價形式,為市民排解電器種種疑難、減少浪費電器資源,慢慢改變棄舊買新的消費文化。除了延伸固有的復修服務,項目也包括資助舉辨小型家電復修證書的專業培訓,栽培更多銀齡街坊成為社區復修師,讓他們持續展現才能,服務社區,為環境出力。 「大隻輝」於【復修號】擔任修復義工三年,他表示,最享受復修站滿溢的人情味,能夠成功復修一件電器資源、避免送往堆填區,不僅自己有莫大滿足感,還能夠協助街坊留住一份感情和回憶,這也是他一直擔任義工的原因。 如此看來,重修的,豈止是環境和資源,也是一份價值,一種信念。 綠德好

電器重生有妙法

行政總監

袁德志先生

行政總監

袁德志先生

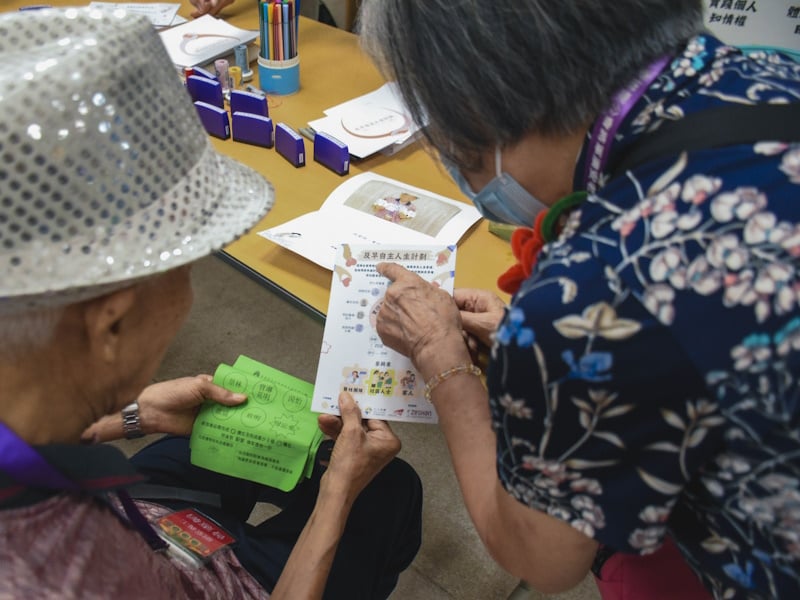

每逢佳節,我們常以「五福臨門」表達祝賀。其實「五福」源自《書經·洪範》,代表長壽、富貴、康寧、好德和善終五種福氣。時至今日,香港人應如何確保自己和身邊所愛的人在有限生命裡得享五福呢? 「平安五寶」乃香港首個貫穿生前身後事規劃的專業服務,人一世聯合遺善最樂及一切從簡兩間社企共同策劃,透過安排律師、醫生及禮儀師,為市民一站式辦理遺囑 (平安紙)、持久授權書、預設醫療指示、身後事規劃及生命故事。我們為社福機構和公眾舉辦講座,協助不同階層的市民輕鬆規劃人生,為自己和親友的未來做好準備。 為關顧弱勢社群,我們獲得擇善基金會、社創基金及其他家族基金的資助,以及在社聯 Impact Incubator 的支持下,成立了香港首個「平安五寶中心」,推出【放心晒計劃】,致力透過公眾教育、專業諮詢服務,以及免費為慈善機構轉介的長者、長期病患者、末期病患者等辦理平安五寶服務,推動生前身後事規劃普及化。 人一世 平安五寶中心

每逢佳節,我們常以「五福臨門」表達祝賀。其實「五福」源自《書經·洪範》,代表長壽、富貴、康寧、好德和善終五種福氣。時至今日,香港人應如何確保自己和身邊所愛的人在有限生命裡得享五福呢? 「平安五寶」乃香港首個貫穿生前身後事規劃的專業服務,人一世聯合遺善最樂及一切從簡兩間社企共同策劃,透過安排律師、醫生及禮儀師,為市民一站式辦理遺囑 (平安紙)、持久授權書、預設醫療指示、身後事規劃及生命故事。我們為社福機構和公眾舉辦講座,協助不同階層的市民輕鬆規劃人生,為自己和親友的未來做好準備。 為關顧弱勢社群,我們獲得擇善基金會、社創基金及其他家族基金的資助,以及在社聯 Impact Incubator 的支持下,成立了香港首個「平安五寶中心」,推出【放心晒計劃】,致力透過公眾教育、專業諮詢服務,以及免費為慈善機構轉介的長者、長期病患者、末期病患者等辦理平安五寶服務,推動生前身後事規劃普及化。 人一世 平安五寶中心

放心晒

世界衛生組織將孤獨感列為「迫切的全球性世界衛生問題」,指出其健康危害堪比每天吸食15根香煙。眾多研究證實,孤獨感不僅會增加死亡率,還會令到血壓、抑鬱和焦慮等健康問題惡化。根據香港大學去年發佈的「香港長者情緒健康電話訪問調查2022」,本港超過三成長者受抑鬱、焦慮或孤獨的困擾。孤獨感顯然正在我們的社區蔓延,是精神健康問題的其中根源。 其實孤獨感無法僅靠求診和藥物解決,需要以一系列針對社會、經濟和環境因素的輔助。因此,如何有效運用社區的非醫療資源,已成為全球關注的議題。近年西班牙、英國、澳洲、新加坡等國家紛紛實施社區健康解方計劃,這是一種非臨床干預方法,透過轉介至非醫療的活動或服務,如運動、藝術、園藝、義工服務等,連結個人與社區資源,以減低甚至消除孤獨感。許多評估報告和文獻證實,個人化的社區健康解方有其成效。 然而,這一服務模式在香港的具體實踐卻知之甚少。自2024年初開始,創不同協作獲得擇善基金會及黃乾亨基金的撥款資助,現正推行「社區健康實驗室計劃」:測試如何發掘社區資源、並適當連繫予長者,跳出傳統醫療主導的角度,舒緩長者孤獨感。項目以大角咀和西營盤區為先行區,招募並訓練「社區連結員」。他們來自不同背景和專業,在接受培訓後,與長者配對,建立互信關係,以用家為本的角度,與長者共創個人化的「社區健康解方」,並陪伴長者參與這些活動。 創不同協作的本地化模式旨在深入社區,拉闊社區資源對「日日健康」的效用,並善用社區內的人力儲備(如「中老」即退休的人士、大專生等)紓緩醫療及社福的壓力;透過與長者共創和實驗的過程,建立「有意義的連結」,轉化為社會資本,鼓勵長者走出孤獨的藩籬,提升生活質量。最終,我們期望為香港的基層醫療健康發展,探求如何活用非醫療的社區資源,為現有的基層醫療健康系統提供相輔相成的另類選擇,推動社區為本的全民健康。 創不同實驗室團隊,

跨越孤獨藩籬 世界衛生組織將孤獨感列為「迫切的全球性世界衛生問題」,指出其健康危害堪比每天吸食15根香煙。眾多研究證實,孤獨感不僅會增加死亡率,還會令到血壓、抑鬱和焦慮等健康問題惡化。根據香港大學去年發佈的「香港長者情緒健康電話訪問調查2022」,本港超過三成長者受抑鬱、焦慮或孤獨的困擾。孤獨感顯然正在我們的社區蔓延,是精神健康問題的其中根源。 其實孤獨感無法僅靠求診和藥物解決,需要以一系列針對社會、經濟和環境因素的輔助。因此,如何有效運用社區的非醫療資源,已成為全球關注的議題。近年西班牙、英國、澳洲、新加坡等國家紛紛實施社區健康解方計劃,這是一種非臨床干預方法,透過轉介至非醫療的活動或服務,如運動、藝術、園藝、義工服務等,連結個人與社區資源,以減低甚至消除孤獨感。許多評估報告和文獻證實,個人化的社區健康解方有其成效。 然而,這一服務模式在香港的具體實踐卻知之甚少。自2024年初開始,創不同協作獲得擇善基金會及黃乾亨基金的撥款資助,現正推行「社區健康實驗室計劃」:測試如何發掘社區資源、並適當連繫予長者,跳出傳統醫療主導的角度,舒緩長者孤獨感。項目以大角咀和西營盤區為先行區,招募並訓練「社區連結員」。他們來自不同背景和專業,在接受培訓後,與長者配對,建立互信關係,以用家為本的角度,與長者共創個人化的「社區健康解方」,並陪伴長者參與這些活動。 創不同協作的本地化模式旨在深入社區,拉闊社區資源對「日日健康」的效用,並善用社區內的人力儲備(如「中老」即退休的人士、大專生等)紓緩醫療及社福的壓力;透過與長者共創和實驗的過程,建立「有意義的連結」,轉化為社會資本,鼓勵長者走出孤獨的藩籬,提升生活質量。最終,我們期望為香港的基層醫療健康發展,探求如何活用非醫療的社區資源,為現有的基層醫療健康系統提供相輔相成的另類選擇,推動社區為本的全民健康。 創不同實驗室團隊,

跨越孤獨藩籬

創不同協作

創不同協作相關連結

在尼泊爾奥克爾通加的偏遠鄉村,家家戶戶終日為有沒有潔淨的食用水而惆悵。氣候變化的影響,加上規劃不妥善的發展,當地的水源愈發緊絀,當地住戶要獲取可以安全食用的水,毫無保障。不少婦女和兒童每日步行到水源打水,這個任務對他們的健康和生計造成沉重的負擔。 香港紅十字會聯同國際紅十字會與紅新月聯合會及尼泊爾紅十字會,正推行「尼泊爾可持續水與衛生及共融項目」(簡稱「WASH項目」),以社區主導和參與式的手法協助村民回應缺水危機。 WASH項目的核心理念,是鼓勵當地村民深度參與設計和執行可持續的社區供水解決方案。擇善基金會為計劃提供了資助。項目的工作人員透過與當地居民緊密溝通和合作,了解各社區獨特的需要和優次排序,並且善用珍貴的民間知識、智慧,從村民的視角設想。 該項為期15個月的災害管理計劃,除了為社區建設新的基建,還旨在賦權,讓當地民眾掌握水資源的主導權。具體工作包括培訓和支援村民建立及保養由社區管理的供水系統,以及推動村民改變行為模式,改善個人和公眾衛生。 村民明白恢復和保護當地生態系統,對保障水資源安全發揮重要的作用,因此項目亦引入了一些可行的天然水資源管理方法。計劃着眼於促進村民發聲,同時增強社區代表的制度。 請支持我們,支援尼泊爾的社群確保將來能夠享用充足的水資源。 香港紅十字會

在尼泊爾奥克爾通加的偏遠鄉村,家家戶戶終日為有沒有潔淨的食用水而惆悵。氣候變化的影響,加上規劃不妥善的發展,當地的水源愈發緊絀,當地住戶要獲取可以安全食用的水,毫無保障。不少婦女和兒童每日步行到水源打水,這個任務對他們的健康和生計造成沉重的負擔。 香港紅十字會聯同國際紅十字會與紅新月聯合會及尼泊爾紅十字會,正推行「尼泊爾可持續水與衛生及共融項目」(簡稱「WASH項目」),以社區主導和參與式的手法協助村民回應缺水危機。 WASH項目的核心理念,是鼓勵當地村民深度參與設計和執行可持續的社區供水解決方案。擇善基金會為計劃提供了資助。項目的工作人員透過與當地居民緊密溝通和合作,了解各社區獨特的需要和優次排序,並且善用珍貴的民間知識、智慧,從村民的視角設想。 該項為期15個月的災害管理計劃,除了為社區建設新的基建,還旨在賦權,讓當地民眾掌握水資源的主導權。具體工作包括培訓和支援村民建立及保養由社區管理的供水系統,以及推動村民改變行為模式,改善個人和公眾衛生。 村民明白恢復和保護當地生態系統,對保障水資源安全發揮重要的作用,因此項目亦引入了一些可行的天然水資源管理方法。計劃着眼於促進村民發聲,同時增強社區代表的制度。 請支持我們,支援尼泊爾的社群確保將來能夠享用充足的水資源。 香港紅十字會

尼泊爾水資源的未來

相關連結

The escalating conflicts in Myanmar have led to widespread displacement, exacerbating the humanitarian crisis among vulnerable groups, especially children. Numerous families have been forced into precarious living conditions in camps or host communities where basic necessities and essential safeguards are scarce. This displacement has severely disrupted children's education, exposing them to various forms of exploitation and increasing their vulnerabilities to violence. Indiscriminate shelling, airstrikes, and the presence of unexploded ordnances have not only caused physical harm but also instilled a pervasive sense of insecurity and fear, hampering daily activities and economic recovery.